——讀吳小攀《1927,我是魯迅,我在廣州》

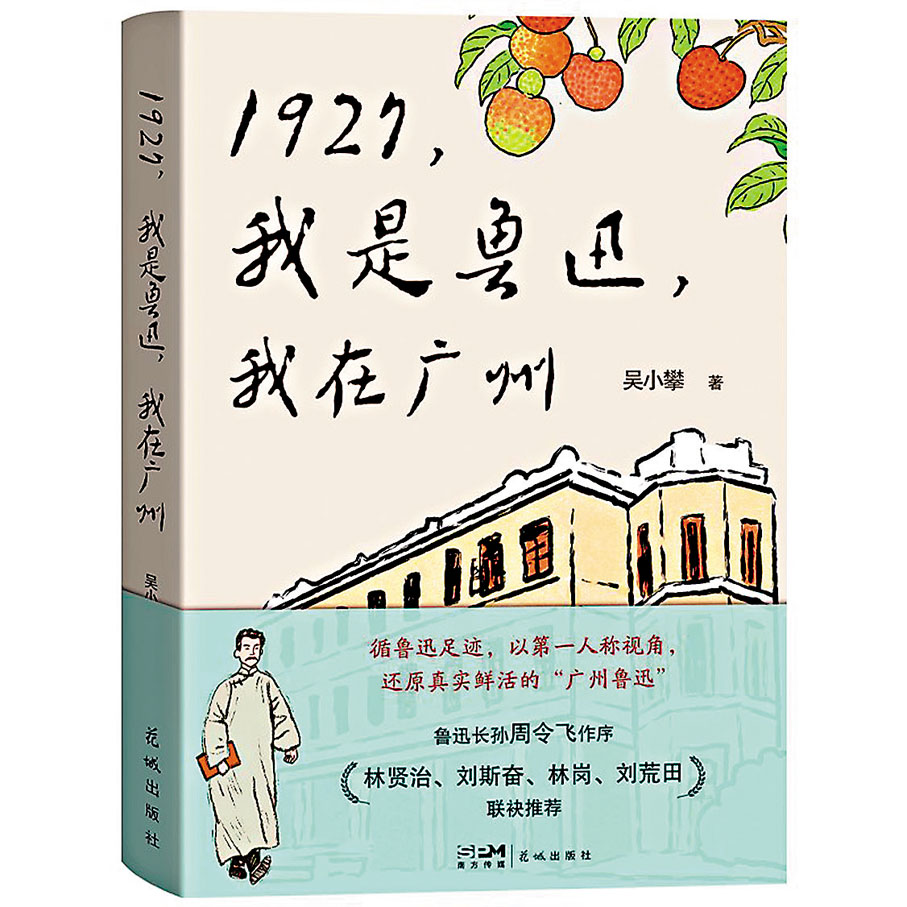

五月在廣州參觀廣東文學館,壯觀的大館,裏面有一個寬廣的「魯迅家」展覽廳,主要展示魯迅和許廣平二人1927年在廣州生活的種種。六月讀到一本名為《1927,我是魯迅,我在廣州》的新書(長約6萬字,花城出版社5月出版,以下簡稱《我是魯迅》或「自白」),作者是吳小攀博士。

以魯迅在廣州為題材來寫一本魯迅的「自白」,首先需要「藝高」:閱讀過有關的魯迅著作(包括《魯迅日記》)和「魯學」大量的文獻——例如,曾敏之早在1956年已出版過《魯迅在廣州的日子》一書;加上實際考察過與魯迅相關的地方和文物(吳小攀佔了地利,他是廣州一位資深媒體人),儲蓄了寫作的高能量。還要「膽大」:千方百計進入以至潛入魯迅深沉的內心世界,艱辛探索以求獲得「真相」。這樣子的「自白」寫法在魯學中似乎前所未有,真是個「大膽」的嘗試! ◆文:黃維樑

我讀現當代小說,在情境意態方面對比鮮明的,有兩位作家:一是魯迅,一是王蒙。王蒙從《青春萬歲》到《霞滿天》,人物熱愛生活,積極「編織日子」,景象光明。反過來,魯迅從《吶喊》到《彷徨》,人物的生活充滿孤獨、無奈、困難、愁苦,死亡及其陰影常出現。夏濟安(1916-1965)有論文題為《魯迅作品的黑暗面》(英文原題是「Aspects of Power of Darkness in Lu Xun」),江弱水的近著《天上深淵》細論魯迅作品呈現的「困局」;一前一後兩個題目,道出了魯迅思想意態的一般情況。

魯迅「逃亡」到廣州

魯迅從北京南下廈門,後來到廣州。他來廣州,與戀人許廣平會合(許是廣州人)。魯迅1927年1月18日抵達廣州,在中山大學任教授,曾到香港演講;4月發生國民黨「清黨」事件,魯迅感到憤慨,後來辭去教職。魯迅南下,雖然廈門大學和中山大學的薪酬很高,在我看來,這和古代士子從京師貶謫到地方有點相似。

我讀其作品,想像其為人,魯迅一生瀰漫著孤獨苦悶氣憤怨恨牢騷滿腹的情緒。打開《我是魯迅》,一個不快樂的魯迅馬上出現:「告別廈門前往廣州,對我來說是又一次逃亡或投奔。……一切一直都在不確定中。行經之處,無不是沾黏不清的醬缸或沼澤,廁身其中,連自己都不聞其臭了。然而,自己又何嘗乾淨過?……年輕時候的暴烈輕狂不是消失,而是沉降……。」這裏的「逃亡」「醬缸」「臭」「暴烈」「沉降」,彷彿是「魯迅在廣州」故事的前奏曲,為以後的情節做了若干鋪墊。

訪客耗生命 電影極無聊

引文接下來的段落,有這樣的句子:「把廈門扔在身後」。魯迅在廈門的日子不愜意不快樂,吳小攀用個「扔」字表示魯迅離開廈門的決絕,可謂神來之筆。魯迅與史學家顧頡剛交惡,在廣州時,「自白」中說某日聽到中山大學要聘請顧頡剛的消息,他「立刻想到一個噁心的紅鼻頭,禁不住惱起來:他來,我就走!」憤慨如此,他怎樣快樂得起來?「自白」說粵人聽不懂他的國語,演講要請許廣平當翻譯,這也使他不稱心。

本書最後一節敘述魯迅和許廣平乘船赴上海,出現「冷」「粗魯」「搗亂」「撕破」等形容詞和動詞;沒有江海美景的描寫,卻有因為人長得瘦,被疑為鴉片販子的「愕然」。書的最後一句是「船繼續嗚嗚嗚地向前航行,向著未知的前方」;這裏沒有載欣載奔、前程遠大的憧憬。

魯迅初抵廣州,住在中山大學的大鐘樓,兩個多月後(當年3月29日)移居白雲樓。研究者指出,自此魯迅與許廣平同居。在北京,魯迅與學生許廣平戀愛,引來諸多非議。魯迅的「自白」寫兩人在廣州相處融洽,但沒有什麼卿卿我我的情景。與徐志摩和郁達夫同為浙江才子,徐、郁激情浪漫,魯迅寫情近於紹興師爺的冷峻。「自白」中我們只讀到許廣平的「秀髮」,魯迅稱她為「佳人」,感情字眼非常克制。移居白雲路的白雲樓,與許廣平同居,本是大事、喜事,是否就用白雲啦、藍天啦、「我的太陽」啦、「妾似朝陽來照君」啦來形容一番?完全沒有。

魯迅教學、開會、寫作、接待訪客,常常上館子、看電影,卻說「這一個多月,……每天糊裏糊塗地過去」,生活得不愜意不快樂。魯迅多有埋怨:「訪客太多,……群集終日,言不及義,比香煙還耗我的生命。」難得與許廣平閒靜在家,「而只要有一個客人到訪,這一切自然就被打破」;一起上館子了,年輕客人們「侃侃而談,喝酒抽煙,我這老頭子陪著他們談時政或文學,而他們也許並不再像開頭那樣認真聽了。廣平則侷促著,基本不太出聲。」

魯迅素有青年導師之稱,盛名吸引訪客,而他竟以會客為苦事,不至於是「憎怨會」之苦吧。(我想起錢鍾書晚年體弱,「畏客如虎」。)他常有無聊感:「連所看的電影也極之無聊,什麼《一朵薔薇》,什麼《詩人挖目記》,淺妄至極,往往是看到一半就走人」;陪著看的許廣平、孫伏園「一樣覺得電影無聊。暗黑的南方的夜……」。

黑雲鑲金邊 安慰得佳人

其年4月15日國民黨「清黨」,學生被捕,魯迅「眼瞪瞪地看著自己的學生被捕而無能為力」;「除了捐幾文錢給被捕的學生外,(營救學生)一事無成」。魯迅「自白」其月薪為500元;根據文獻,魯迅捐了十元錢慰問被捕學生。

當然,廣州時期的魯迅,對生活不盡是牢騷和埋怨。 「廣州生活真是方便」;又好像農曆新年時,太陽出來了,「覺得像真的漸蛻去了一些舊的頹唐的感覺,心在一時半會兒間找到了一點點妥帖」。他喜歡吃荔枝。蘇軾「日啖荔枝三百顆,不辭長作嶺南人」,而魯迅八個月就又要來一次「投奔」。

魯迅的「自白」述說快要離開廣州時的心情:「我會懷念廣州嗎?懷念大鐘樓、白雲樓?直到我離開廣州,我所知道的一點廣州話除了一、二、三等數目外,只有一句凡『外江佬』都會的Hanbaran (統統)和一句罵人的話Tiu-na-ma(丟你媽)而已」;虧得吳小攀長期居住廣州,才能為魯迅「代言」時連粗言俗語都寫進去。在廣州不愜意不快樂,畢竟黑雲翻墨未遮山,黑雲鑲有金邊,鐵漢收穫了柔情:「來廣州時是一個人,離開廣州時有廣平同行,這是唯一的安慰。」

開拓創新:「魯迅家」和《我是魯迅》

廣州的魯迅紀念館於1957年落成,館大文物多。新建的廣東文學館,少不了偉大作家魯迅來坐鎮;如何「錦上添花」呢?新館的建設者很聰明,把紀念魯迅的重心設定為魯迅一家,又凸顯粵人許廣平的美好形象。論述魯迅在廣州的著述已很多,吳小攀很聰明,從一個新角度記述,即把自己「人設」為魯迅,讓魯迅來「自白」。「自白」的內容當然要參考《魯迅日記》的記載,然而,《魯迅日記》只是一堆冷冰冰的硬骨頭,簡短,毫無情味。隨便舉個例子,「三月二十一日晴。午後得梅恕曾信。晚同季市、廣平、月平往永漢電影院觀《十誡》。」《我是魯迅》在骨頭上添加血肉,才顯得活生生,有人氣,有感情。這樣做自然需要吳小攀豐富的移情式(empathetic)想像力。

這本「自白」,目的是要呈現魯迅的真我、真情。然而,這豈是容易的事?「此情可待成追憶,只是當時已惘然。」其情其事,連當事人都會惘然不清。我讀《我是魯迅》,覺得書中的魯迅,與我「讀其書想像其為人」的魯迅,彷彿近之。我認為吳小攀已攀上求真的高處,不過這只是我個人的感覺而已。

此書是別開生面的傳記,也可說是一本「非虛構」(所謂non-fiction)的創作。在魯學裏,這樣的寫作是一種開拓創新;就像廣東文學館發展出「魯迅家」,相對於已存在數十年的廣州魯迅紀念館來說,是一種開拓創新。

唐代的韓愈,被貶到潮州,八個月為此地「祭鱷魚」,興辦文教事業,留下了韓文公祠。二十世紀的魯迅南下廣州八個月,當教授,寫了不少文章,留下了「廣州魯迅紀念館」和新近的「魯迅家」。不知有沒有人,在魯學開拓創新的前提下,會對在粵的韓愈和魯迅做個比較研究?

評論